この記事を読むと、北鎌尾根登山のこんなことがわかります

北鎌尾根登山に向けて ルートや準備、対策、リスクなど

①単独行でも行けるのか

②準備すべきもの

③注意すべきもの

④おすすめ装備

⑤ルート、ビバークポイント

まずは少し僕の経験について

僕の登山経験は約10年、北アルプスや雪山には何度も行っておりそれなりの知識を持っています。北鎌尾根には2020年9月に友人と2人で行きました。

山行をやり遂げて心の底から楽しかった、よかったと思ったのですが、それと同時に厳しい、タフな登山であるということを実感しました。道中には登山者のバックパックと思われる荷物が残置されているのを目の当たりにし、いろいろ考えてしまい精神的に疲弊したことを覚えています。

現地、ネット上では遭難者の情報提供や滑落情報なども飛び交っており、北鎌尾根登山を経験した身だからことそ、その理由がよくわかります。

北鎌尾根は興味本位で行ってはならないルートであると思います。

しかし、しっかりと準備すれば思い出に残る最高の登山に出来ると思うので、僕は北鎌尾根に向けて準備をしている方々に向けてこの記事を書きます。

興味ある方は最後まで読んでいただけると嬉しいです。

それでは行きましょう!

北鎌尾根に行く前に 前提の知識

準備せず入れる場所ではない! 必ず準備して行け です。

これは大大大前提ですね。そこらの山とは違いますから。登山ショップの店員とか、仲間内で話しているときたまに「北鎌尾根」というワードを耳にするので、「あー、北アルプスだよなぁ」みたいな軽い気持ちになるときありますか?

僕は最初そんな感じで、行ってみたいなぁって思っていました。

この軽い気持ちの延長線上で北鎌尾根に踏み入らないようにしてください。

じゃあ、何を準備するの?ということですが、これからそれをお伝えしていきます!

まずは一緒に行く仲間を見つけよう

まずは、単独で行けるのかという話ですが、結論からいうと、単独行はやめたほうがいいと思います。

複数人で行くことをお勧めします。ビバークポイントが狭い箇所もあるし、人数が多すぎると互いの意思疎通がとりにくいので3人までがベターかもしれません。

単独行を勧めない理由

理由は山岳事故に遭遇する可能性が高いからです。

知識・技術・体力はパーフェクト!抜けがない!知らないことはない!という方は別ですが、一般人にはリスクが大きすぎます。

励ましあう、注意しあう、意見を出し合うが、山岳遭難を回避する手段です。

準備すべきものは

①体力

②知識

③装備

当たり前ですが、以上3点です。抜けがあってはなりません。

具体的な準備

① 体力づくり

自分に足りてない部分をトレーニングしていきましょう。ちなみに、僕は心肺機能を向上させるトレーニングに徹しました。僕自身は特に高山病に対しての耐性がかなり低いと自覚しおり、足りてない部分にフォーカスしてトレーニングしました。

トレーニングメニューは裏山(標高約600m)を全力で数分走り→数十秒歩き→また走るを繰り返す、いわゆるトレランとインターバルトレーニング組み合わせた事を週1回、約3か月間実施しました。

その結果、正常時の心拍数60回/分 → 55回/分 まで落ち、インターバルトレーニングの成果を出し、北鎌尾根では高山病になりませんでした。

② 知識

どんな知識が必要なのか。まずはここからですね。これが出てこないと北鎌尾根への入山権利はありません笑

これは冗談ではなく、登山中のリスクや起こりうること等、全てを想像して妄想してシミュレーションして、ありとあらゆることを想定します。そして、その問題を1個ずつ解決していく。この知識が大切です。

ここで何も書かないっていうのはなしだと思うので、僕の経験からすると以下は抑えておいてください!

■ 読図技術は必須 ■ 携帯電話の電波は基本無い ■ 水俣乗越を超えたらエスケープルートはない ■ 水俣乗越を下ったら後戻り出来ない ■ 水場は沢しかなく、枯れている場合もある ■ クライミング技術が必要(ボルダリングがまぁまぁ出来るレベル) ■ 人がいない、小屋はない

③ 装備

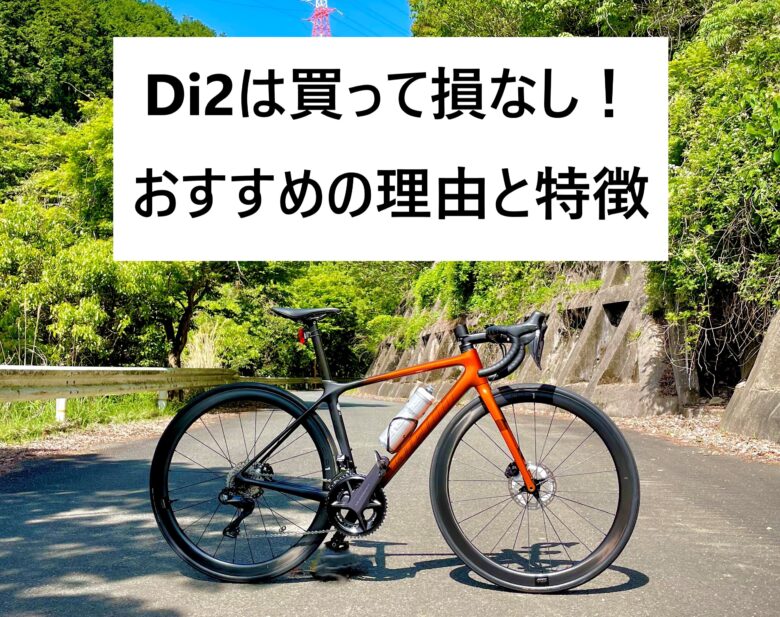

考えるべきは軽量化で、次に快適性だと思います。

僕がこだわったのは主に4つ。実際に使用した装備のリンクは下に貼っておきます。

テント

ほぼツェルトのようなシングルウォールのもの(モンベルのU.L ツェルトドーム)を選びました。

ロープ&ハーネスを持っていくかの問題

僕たちは持っていきませんでした。代わりに、スリング120㎝を2本、安全環付きカラビナを2個、これを各々持っていきました。

浄水器 これはね拘りましたね笑 9月って言ってもまだ暑いし、登山は喉が渇く。じゃあ水はどうするの?って考えたら、沢の水を飲むしかないわけですが、調子悪くなったら嫌じゃないですか。 なので、浄水器とタンクを持っていき、おいしい水を頂いておりました。

虫よけ 蚊やコバエ問題も結構話題になっていますよね。これが原因で眠れないなんてあったらたまったもんじゃないので、効き目が凄いという蚊取り線香を持っていきました。蚊帳とどちらにするか迷ったのですが、軽量化を重視しました。

無くてもいいが持っていると安心、便利な装備

トレッキングポール

特に下りや平地で使用し、体力の温存に努めることが出来ます。バッグに忍ばせることのできる軽いものがいいと思います。

GPS

スマホだと受信が不安定とか、バッテリーが長持ちしないという問題が発生します。読図コンパスと併用することでさらに安定したルートファインディングが出来ると思います。

熊スプレー

上高地周辺はでクマ目撃情報が増えているようです。実際に遭遇することはありませんでしたが、万が一のために備えておいて損はありません。

沢でビバークした時は本当に怖かったです。不気味な雰囲気があります。

トレッキングGPS関連の記事はこちら↓

ルート ビバークポイント

ルート

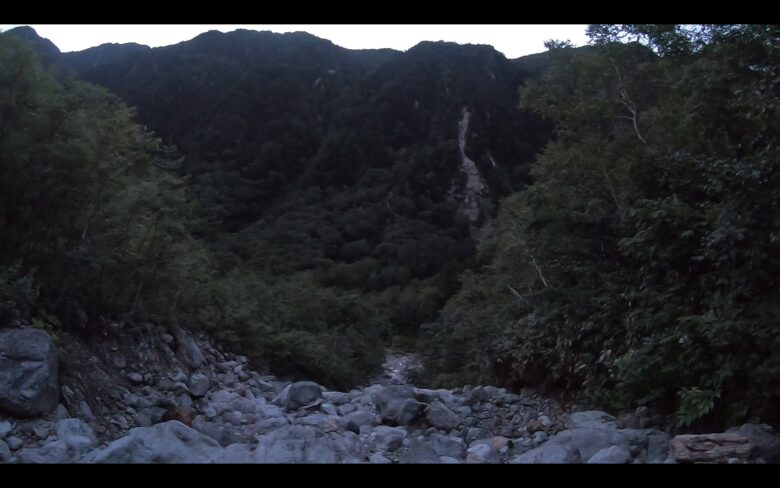

水俣乗越までは槍ヶ岳に向かう正規ルートと一緒ですね。水俣乗越を越えたら急斜面を下りますが、後戻り出来ないので注意です。

個人的に注意点と認識したのは2か所、①稜線への取りつきと②槍ヶ岳山頂への核心部です。

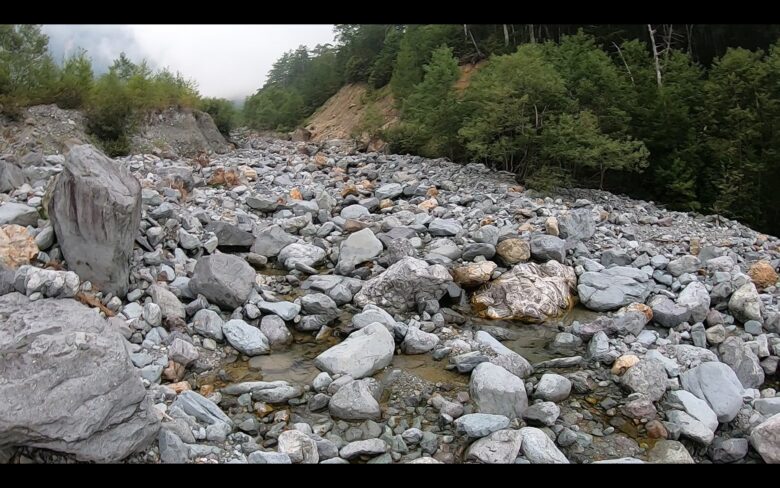

そして、最後の給水ポイントは天井沢と間ノ沢だと思ったほうが良いかもしれません。この先の沢の水は枯れている可能性もあるので、過信は禁物!

ネットで事前に調べていた、豊富な水場とやらは見当たりませんでした。雨が降っていなかったら沢の水もない可能性あるので、注意です!

①稜線への取りつき 北鎌沢出合

■北鎌沢出合

水俣乗越を越え、天井沢を下ると北鎌沢出合に着きます。ここが北鎌尾根への取りつき部分です。過信は禁物ですが、入口箇所には目印としてケルンが積まれていました。

ここから北鎌沢右沢を登り、北鎌沢のコルを目指します。

②ビバークポイント

僕たちは2泊3日で行ったため、ビバークポイントは2か所です。

①天井沢沿い 1日目

北鎌のコルまで上がりきって上でビバークというのが一般的ですが、テント場は狭いので注意です。

②稜線、槍ヶ岳直下 2日目

ここは広いですが、少し斜度があるのと、稜線なのでテントの張り方には注意してください。

最後に

以上です!いかかがでしたでしょうか?

なによりも安心・安全に登頂し帰ってくることが大切です。準備をして楽しい、最高の登山をやり遂げ大切な思い出を作っていただけたらと思います。

また、リスクを負って北鎌尾根に入るのやめましょう。山岳遭難や事故は自分よりも他人に多大な迷惑を掛けることになってしまいます。自分だけの問題ではないということを肝に銘じましょう。

皆様の北鎌尾根チャレンジの成功を祈っています!